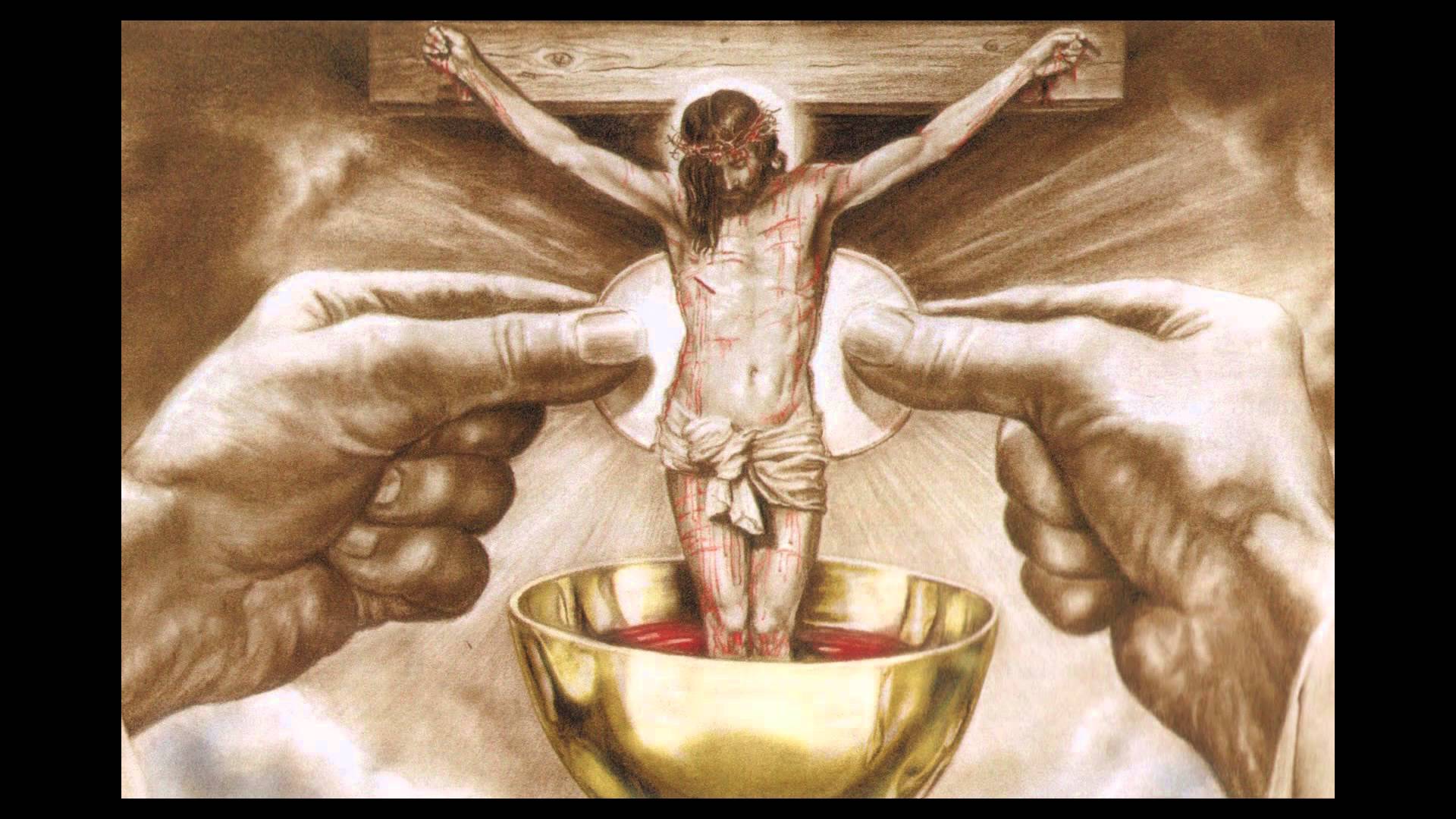

Se abren las puertas del Cielo, el sacerdote invoca al Espíritu Santo y el mundo cae de rodillas. Pan y vino se estremecen al ver al Espíritu mandado por el Padre trayendo a Cristo para tomar su lugar.

A nuestros ojos, en un principio, escapa la grandeza que en ese momento está sucediendo, pero nosotros tenemos que dejar que el Santo Espíritu nos ilumine las pupilas para que sintamos a Cristo ofrecido y resucitado en el altar.

No deberíamos apartar nuestra atención de este acto de Salvación, mientras el cura esté pronunciando las palabras de la consagración. Palabras de Jesús que resuenan en diferentes voces pero que pronuncia y pertenecen a Él; palabras a las que pan y vino no les queda más remedio que obedecer.

Las campanillas anuncian que el Cuerpo y la Sangre de Cristo van a ser levantados y en ese momento, nuestra mirada se eleva con Él y, como el apóstol Tomás, entonamos interiormente el ‘’¡Señor mío y Dios mío!’’ como muestra de humildad y reverencia al que se nos da en Alimento.

Pan y vino ya se fueron y lo único que dejan es el disfraz en el que Cristo al llegar, se oculta. Ya lo tenemos a Él en presencia totalmente real entre nosotros para continuar con el Banquete. La consagración ha acabado, nos ponemos de pie para reconocer el misterio que acaba de ocurrir y que solo podemos “comprender” con la fe. Y pronunciamos, posiblemente, una de las fórmulas de fe más antiguas de la Iglesia: “Maranatha” ¡Ven Señor Jesús! Que el alma grita, porque cuanto más cerca está, más cerca desea el alma tenerlo.

Antonio Guerrero